今回のお話は「住人への手紙」の 2通目の内容を転記したものです

(「住人への手紙」の) 1通目の反応で、なぜか「精神病についての話を聞きたい」という方が多数いらっしゃいましたので、リクエストにお答えしてみようと思います。

ただ、最初に断っておきますが、おそらく今回の内容は、皆様が想像しているような内容ではないと思います笑

まず大前提として、人類は「精神病」についてほとんど何も分かっていません。

もちろん、経験的に分かっていることはいくつかあり、それによって救われている人が多数いることも事実です。

ですが、それ以上に未知の部分が多すぎて、むしろその経験則を誤って拡大解釈してしまったが故に、それによって不幸になっている人も大勢います。

今回は、そんな現代の「精神病」の発明によって不利益を被っている側についてのわたしの見解を、様々な角度から列挙してみたいと思います。

(繰り返しになりますが、「精神病」の知見により救われている人が多くいることもまた事実です。今回のお話は「不利益を被っている側」に絞ったお話であり、その恩恵を受けてる側のお話はあえて俎上に載せていないことをご了承ください)

今回のお話の出発点は、昔から抱いていたわたしの個人的な疑問になります。

『本当に精神病なんてものは存在するのだろうか? 製薬会社や医者など、医療業界が自らの利益のためにでっち上げた嘘ではないか?』

ほんの数年前まで、わたしは「精神病 = 嘘」はほとんど間違いがないと思っていましたが、ふとしたきっかけで、その自分の確信にわずかなほころびが生まれました。

「自己愛性パーソナリティ障害」について調べていく過程で、その症状の描写や性質、想定される原因やその因果関係が「極めて正確」であることに気がついたのです。

ある一面を見れば「精神病 = 嘘」はほぼ確実なのですが、どうやらそれだけでは簡単に説明がつかない「真理」に近い何かがそこにあることに気づき、個人的にいろいろと気になって調べてみた経緯をまとめたものが今回のお話です。

そもそも精神病とは何か?

精神病には大きく 2種類あります。

1つは、脳の外傷など、身体的な「怪我」が原因となって引き起こされる精神病である「器質性精神疾患」です。アルツハイマー病やパーキンソン病などがこちらの「器質性精神疾患」に分類されます。

もう1つは、脳や体などにまったく外的な異常が見られないのにも関わらず、なぜか通常のパターンとは大きく外れた行動をしてしまう「機能性精神疾患」です。統合失調症がその代表例ですね。

今回のお話では上記の後者、見た目は普通の人とまったく変わらない「機能性精神疾患」のことを「精神病」と呼ぶこととします。

(現代ではまだ外的な要因を発見できずに「機能性精神疾患」に分類されているが、実は隠れた外的要因が存在し、本当は「器質性精神疾患」である、という可能性もありますが、今回はお話を分かりやすくするためにこの論点についての言及は割愛します)

精神病が嘘である根拠①: 「精神病」はそもそも定義できない

知らない人も多いかもしれませんが、実は「精神病」は定義できません。

「統合失調症」や「うつ病」や「性同一性障害」や「発達障害」など、この世には数多くの精神病の名前が存在し、あたかも「統合失調症」の人が存在するかのような印象を与えますが、これらは明らかな誤りです。

考えてみれば当たり前なのですが、そもそも「統合失調症」とは何なのか我々は現状ではまったく分からないのに、それを定義できるはずがありません。

「統合失調症の人」と言う場合、正確には「統合失調症と判定される症状を持っている人」を意味します。

(...同じじゃない?) と思う人もいるかもしれませんが、これらはまったく違います。

たとえば腕に激痛があったとして、この症状は「骨折」と同じなのでとりあえず「骨折」と診断する、なんてことは間違いだと皆さん分かるかと思います。

その激痛が骨折なのか肉離れなのか、もしくはハチに刺されたのか切り傷なのか、その原因によって対応方法はまったく異なるからです。

ですが、精神病ではその原因がまったくの不明なので、上記のような『激痛なのでとりあえず「骨折」と診断する』ような方法を採らざるを得ません。

「統合失調症」の診断は、「統合失調症」の症状リストを何の根拠もなくとりあえず作成し、そのリストに則って患者の症状の有無を判定している、ということなのです。

(ちなみに、1980年頃までは同じ患者でも医者によって診断される病名がまったく違うことも多々あり、そもそも正確に診断できない、という根本的な問題もありました)

このように、そもそも定義できないものを「実在する」と断言できるでしょうか?

精神病が嘘である根拠②: 「精神病」は「正常」である

たとえばうつ病の中でも重い病気である「大うつ病」の診断基準 (「大うつ病性エピソード」と診断される基準) は以下です。

『9つの症状項目のうち 5つ以上が存在し、それが 2週間以上持続していること』

これは、症状項目のうち 4つ該当する患者は「大うつ病」ではなく、それより 1つだけ症状が多い患者は「大うつ病」と診断されるということです。

症状が 13日しか経過していない患者は「大うつ病」ではなく、それより症状が 1日長い患者は「大うつ病」だということです。

何か違和感がありませんか?

この部分について、統計的な観点からちょっと深く見ていきます。

たとえば自然界の多くの統計をとってみると、その多くは正規分布と呼ばれる、中央が盛り上がって平均値から離れた左右にいくほど小さくなるような分布となります。

しかし、「病気」の個体を含めるとその分布には特徴がでてきます。

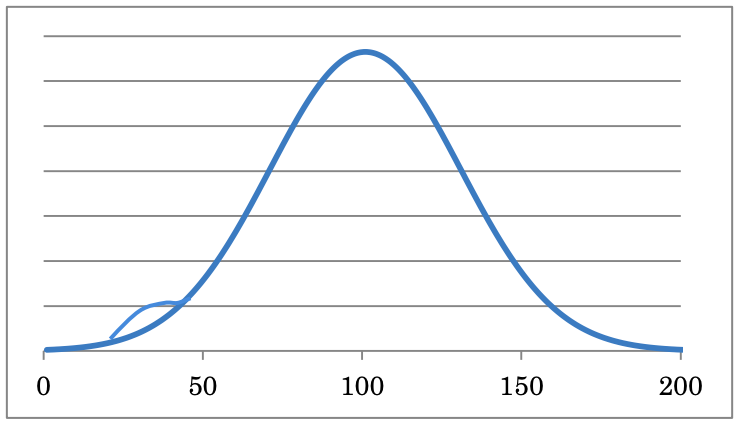

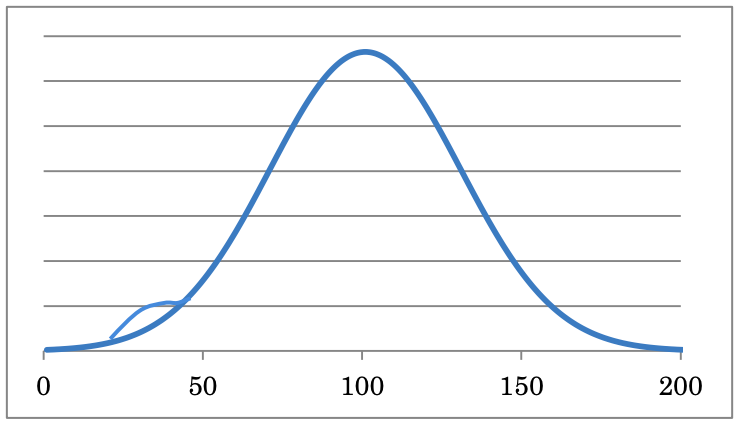

たとえば知能指数の分布は以下です。(右にいくほど高知能で、IQ 70 を下回ると知的障害と定義されます)

(北村俊則 (2017) 『精神に疾患は存在するか』 星和書店) より

上記の分布は全体的には正規分布のように見えるのですが、よく見ると左側 (IQ 25~50 あたり) に小さな山ができていることが分かると思います。

この山は何を意味しているか分かりますか?

この山が高知能な側 (IQ 150~175 あたり) にはないことからその理由を推測できた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はダウン症や染色体異常、先天的代謝異常や遺伝疾患を持つ方がこの山を形作っています。

この分布から分かるのは、知的障害と診断される方の中には、上記の「山」(「明らかな脳の疾患」の結果として知能の低い方) と、それ以外の自然界の自然な分布による「正常」な人も多数含まれている、ということです。

そしてさらに、うつ病などの気分障害や不安障害については指数関数分布を示しますが、こちらに至っては知能指数の分布に見られる「山」がそもそも存在しません。

つまり、気分障害や不安障害に限ってはもはや「病気」ですらなく、自然な分布による「正常」の可能性があるのです。

統計的に少数だから、という理由だけで「精神病」というレッテルを貼ることは、果たして正しいことなのでしょうか?

精神病が嘘である根拠③: 治療方法の明らかな誤り

ここまでに述べたように、そもそも我々は「精神病」を定義できず、さらに「精神病」に分類される人は至って「正常」な可能性があるので、「精神病が実在する」には疑念があることはほとんど示せたと思いますが、ダメ押しで他の観点からも「精神病」の発明の欠陥を挙げてみます。

たとえばあなたの事業の業績が最近落ちてきており、日々そのことが頭から離れず、それが原因で精神に異常をきたしたとしましょう。

そんなあなたが医者のもとを訪れたとして、どのような治療を受けられるでしょうか?

おそらく、その人に本当に提供すべきは「業績が落ちている原因の特定方法」「業績を伸ばすためのメンターの紹介」「事業に投資してくれる投資家の紹介」「クラウドファンディングのやり方」「他業種への転換の勧め」であるはずですが、もちろん、医者にそのようなことはできません。

大抵の場合、何の解決にもならない謎の薬を処方され、最悪の場合はその副作用に苦しむ羽目になります。

たとえば会社の上司がパワハラ体質で、日常の業務で怒鳴られ続けて精神に異常をきたしてしまったとしましょう。

この場合も同様に、その人に提供すべきは「法的な知識」「訴訟を起こす方法」「転職の方法」「優良企業の紹介」「フリーランスや独立のメリット・デメリット」であるはずですが、医者の出す答えは常に「薬」です。

上記のような例に限らず、医者が出す「精神病」への答えはほぼ「薬」であって、日本では多くの人が何の疑問もなくこの実情を受け入れていますが、ここには深い問題が潜んでいると思っています。(この部分についての詳細は後ほど言及します)

精神病が嘘である根拠④: 「精神病」によって儲けている存在

精神医学界では一般的に、「統合失調症」は神経伝達物質のドーパミンの過剰、「うつ病」はセロトニンの不足、「不安障害」は神経伝達物質の異常とされています。

精神病の原因はこのような神経科学的現象によるものとされ、これらは投薬によって治療を推し進めることができる、と多くの人が信じ込んでいます。

ですが実は、これらの因果関係を示す証拠はまだ何も見つかっていません。

たとえば、「向精神薬」の神経伝達物質への作用に関する理論は、「向精神薬」が発見された当時に知られていたごく少数の神経伝達物質の性質に基づくものです。

現在では「向精神薬」は 100 を超える神経伝達物質に作用することが分かっており、その理論の妥当性には大きな疑問が残っています

他にも、神経伝達物質セロトニンは当初は 1つの受容体にのみ作用すると考えられていましたが、現在は少なくとも 15 のセロトニン受容体が存在し、これらの受容体の働きや精神状態との関連は現在まったく分かっていません。

現時点では、特定の神経伝達物質や受容体と精神状態との間に単純な 1対1 の関係があるとは到底考えられず、それらをシンプルに表現する説明はすべて嘘、と言ってもよいと思われます。

そして、そのような「嘘」の理論に基づいて処方される薬は、なぜ効くかはもちろん、実際に効くかどうかもよく分からないものに過ぎないのです。

では、なぜ我々はこのように信じ込まされているのでしょうか?

その理由を考えるにあたって、「精神病」によって得をしているのは誰かを考えてみるとよいかもしれません。

たとえば製薬業界は、「精神病」の発明によって莫大な利益を手にしています。(全世界の抗うつ剤の売上は約6000億円で、向精神薬に至ってはアメリカの売上だけでも年間8000億円以上になります)

また、製薬会社は医者や大衆の意見や行動に影響力を及ぼすために巨額な資金を投じています。(医者がどの薬を処方するかは、製薬会社からの売り込みの影響が極めて大きいことを示す研究結果があります。また、家庭医の 58% が、最も最近処方した薬の情報源が製薬会社の営業マンである、という研究もあります)

最後に

ここまで「精神病」が嘘である可能性について様々な角度から言及してきましたが、もちろん、だからといって「精神病」という概念をなくすべきだとはわたしも思っていません。

今後も、「精神病」についての知見を広めるべく、人類は試行錯誤し続けなければならないと思います。

ですが、何も分かっていないことを分かったふりをして、恣意的なラベリングを行うことで暴利を貪り、それによって不利益を被っている側への思慮を欠くことは決して許されないことだと思います。

「精神病」の知見が真に救うべき人のために活用され、それによって不利益を被る人がいない未来を願ってやみません。

参考文献

- 北村俊則 (2017) 『精神に疾患は存在するか』 星和書店

- Elliot S. Valenstein (2018) 『精神疾患は脳の病気か?』 みすず書房

どなたでもご自由に書き込んでください。

Fully Hatter が愛をもってご返事いたします。